Трилобиты

Трилобиты (лат. Trilobita) — крупный класс морских членистоногих, обитавший во времена палеозойской эры.

Трилобиты (лат. Trilobita) — крупный класс морских членистоногих, обитавший во времена палеозойской эры.

Они полностью вымерли более 200 миллионов лет назад. Временем их появления, расцвета и гибели была вся палеозойская эра. А она началась 550 миллионов лет назад и длилась около 300 миллионов лет. Временами (особенно в раннем палеозое) трилобитов было так много, что по численности и разнообразию видов они превосходили большинство обитавших тогда групп многоклеточных животных. Поэтому если мезозойская эра (примерно 70-230 миллионов лет назад) может быть названа эрой динозавров, то палеозойская - эрой трилобитов.

Имеет 11 отрядов, более 200 семейств, около 5 тыс. родов и 17 тыс. видов.

Название Trilobita было предложено Вальхом (Walch) и общепризнанно в 1771 году. Однако впервые трилобиты были описаны Ллуайдом (Llwyd) в 1698 году под названием Trinuclei. Затем трилобиты были описаны Линнеем в 1745 году под названием Entomolithes.

Первые работы, посвящённые трилобитам, были, в основном, описательными, но уже в XIX веке появляются попытки классифицировать эту группу (Броньяр в 1822 году, Барранд в 1852 году и др.). Трилобиты привлекают внимание многих исследователей из-за частого нахождения их окаменелостей в палеозойских отложениях и важного стратиграфического значения. Среди первых исследователей трилобитов, работавших в начале XIX века, нельзя не отметить Броньяра, Дальмана, Грина, Пандера, Эммриха, Бурмейстера.

Трилобиты сохранились на Земле только в виде окаменелых остатков. Понять, каким был образ их жизни, что помогло трилобитам просуществовать на Земле почти 300 миллионов лет, палеонтологам, биологам помогают наблюдения за нынешними членистоногими, которые сейчас распространены практически везде. Они живут на земле и под землей, в пресной воде и в соленой, в лужах и на дне океанов, на снегу и в горячих источниках, встречаются в Арктике и Антарктике, горах и пустынях. Членистоногие освоили, наверное, все способы питания, возможные для многоклеточных животных. Среди них есть хищники, растительноядные, паразиты, фильтраторы, собиратели отмершей органики. Членистоногие могут питаться такими трудноперевариваемыми веществами, как целлюлоза, воск и рог, могут потреблять углеводороды нефти и даже, возможно, метан. Словом, они удивительно хорошо приспособлены к жизни. Потому и заселяют Землю вот уже 500 миллионов лет. А трилобиты были, видимо, одними из самых древних среди них.

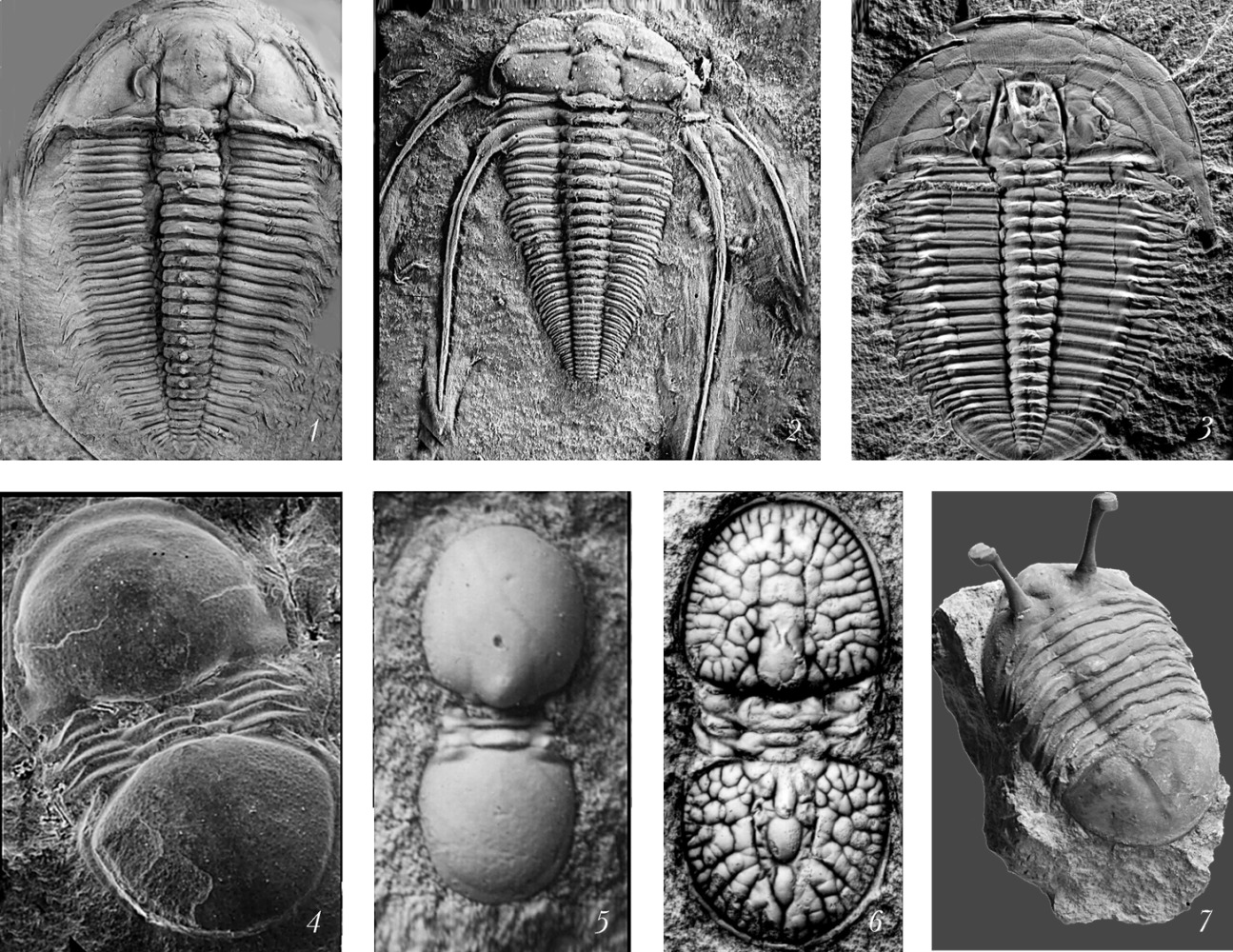

Длина трилобитов доходила до 90 см. Независимо от размера и вида, все трилобиты имели аналогичное трёхлопастное (трёхдольное) строение тела, которое и дало название классу. Три основные части трилобита называются голова (цефалон - cephalon), сигментированное тело (торакс - thorax) и хвостовой щит или окончание (пигидий - pygidium). Однако, не эти три части дали название трилобиту. Трилобиты (трёхлопастные/трёхдольные) получили такое название потому, что имели трёхдольное строение тела: длинная выпуклая центральная осевая доля (рахис), по бокам которой находятся правая и левая плевральные доли (лопасти = стороны).

Длина трилобитов доходила до 90 см. Независимо от размера и вида, все трилобиты имели аналогичное трёхлопастное (трёхдольное) строение тела, которое и дало название классу. Три основные части трилобита называются голова (цефалон - cephalon), сигментированное тело (торакс - thorax) и хвостовой щит или окончание (пигидий - pygidium). Однако, не эти три части дали название трилобиту. Трилобиты (трёхлопастные/трёхдольные) получили такое название потому, что имели трёхдольное строение тела: длинная выпуклая центральная осевая доля (рахис), по бокам которой находятся правая и левая плевральные доли (лопасти = стороны).

Панцирь трилобитов условно может быть поделен как в продольном, так и в поперечном направлении на три части (из-за этого они и получили свое название). При делении в продольном направлении это - головной щит, туловище и хвостовой щит; в поперечном - осевая и две боковые части. Известью пропитана только спинная сторона панциря, а брюшная, на которой располагались конечности - органы движения, питания, дыхания и осязания, наоборот, была очень мягкой и нежной. В случае опасности, чтобы защитить мягкое брюшко, трилобиты могли сворачиваться.Интересно, что этому они научились не сразу. В кембрийском периоде (первый период палеозойской эры), когда они только-только появились и размножились, способностью сворачиваться обладали лишь немногие виды, а уже в следующем геологическом периоде - в ордовике - почти не было несворачивающихся видов. Возможно, что прежде в такой способности не было нужды, поскольку головоногих моллюсков (они стали главными врагами крупных морских членистоногих) тогда было еще очень мало. В ордовике головоногие сильно размножились и достигали порой гигантских размеров.

У большинства современных членистоногих хорошо развиты глаза. Они бывают простые (с одной-двумя линзами) и сложные или фасеточные, состоящие из нескольких десятков, сотен или даже тысяч простых глазков. Такие же глаза были и у палеозойских трилобитов. Зрительные поверхности огромных фасеточных глаз трилобитов были ориентированы таким образом, что многие из этих животных могли видеть сразу на 360 градусов вокруг. Но только вдоль линии горизонта и на один-другой десяток градусов выше нее. Для наблюдения за "мертвым" пространством в зените в затылочной части головного щита трилобитов располагался маленький одиночный глазок.

Поражает разнообразие форм панциря трилобитов: гладкие, бугристые, шипастые, с глазами огромными и редуцированными, низкими или поднятыми на длинных стебельках, с длинными ветвящимися выростами, с туловищем, состоящим из двух сегментов или из нескольких десятков, и так далее. Известно, что форма и степень расчлененности панциря у членистоногих связаны с их внутренней анатомией, говорят о преимущественном развитии тех или иных групп мышц. Все это позволяет судить об образе жизни и характере питания животных.

В одном и том же месте могли обитать десятки видов трилобитов с панцирями разнообразной формы. Это означает, что их питание и образ жизни сильно различались.

В одном и том же месте могли обитать десятки видов трилобитов с панцирями разнообразной формы. Это означает, что их питание и образ жизни сильно различались.

Раньше считалось, что трилобиты (кроме планктонных видов) могли питаться только заглатывая богатый органикой верхний слой грунта, поскольку у них были мягкие, казалось бы, не приспособленные к захвату жертвы конечности. Недавно появились новые данные, показывающие, что некоторые виды трилобитов, несомненно, были хищниками. Об этом говорит находка в Швеции. Там обнаружены следы каких-то живших в грунте животных и следы, оставленные трилобитами. При этом след трилобита накрывает след жившего в грунте животного, и тот обрывается. Следовательно, трилобиты данного вида разыскивали и поедали обитавших в грунте животных. В Якутии найдены трилобиты с сохранившимся содержимым кишечника. В нем обнаружены частицы тел донных животных - губок и брахиопод.